내게 숨어 있는 어느 한 때의 유전자들

파스텔 톤이 묻어나는 작은 엽서는 전혀 낯 설지 않게 동공속으로 스며들고 있었다. 수정체의 동일성이 확인되는 순간, 문이 열리는 어느 첩보영화의 한 장면처럼 과거의 문은 세월의 둔중한 무게를 스스로 부드럽게 열어젖히고 있던 것이었다.

인천 신흥초등학교가 일제 강점기의 굴레를 벗어 던지기 전까지 인천욱공립심상고등소학교로 불렸었다. 때때로 만나는 일본 고로들에게는 아사히 소학교라든지 심상소학교 등으로 일컬어졌는데, 이 학교의 이명동인 격의 이름들일뿐 같은 토대 위에서 동일한 유전자를 지니고 태어난 학생이라는 고백을 듣는다.

필자도 이 학교를 졸업했다. 6년 동안, 운동장에서 휘날리는 먼지를 핥아먹었고, 소풍 갈 때만 되면 비를 몰고 온다는 작은연못의 전설을 여지없이 체험하면서 다녔었다. 졸업 후. 인천남중에 입학했을 당시, 임시 담임을 맡았던 어느 여선생님이 "자네가 졸업한 국민학교의 자랑을 한번 해 보라"는 말에 "우리학교는 우리나라에서 역사가 제일 길구요..."라고 말머리를 꺼냈다가 선생님이 이를 믿지 않아 곤혹스러움을 당했던 추억이 있었다. 손가락 셈으로 치자면 분명 1884년에 개교한 학교 임에 틀림없었다. 그런데 필자가 졸업한 횟수는 삼십 회였을 뿐, 수 십년 간의 이력이 삭제됐는데 어떻게 그렇게 오래되었는지를 믿을 수 없다는 말씀이었다. 아득했다. 종결이 어떻게 났는지 정확히 기억을 떠올릴 수는 없지만 '한소심'을 가졌던 당시의 필자로서 꽤나 당황해 했었으리라는 생각이 든다.

1883년 1월 1일 자로 인천이 정식적인 개항을 하지만, 이미 인천에는 일본인을 위시해서 몇 몇의 외국인들이 기거하고 있었다. 일찌감치 부산을 텃밭으로 여겨 수 해를 지냈던 일본인들이 원산의 개항을 요구했고 추가적인 개항으로 인천을 요구했었는데, 부산에 비해 7년이나 개항시기가 늦춰질 수밖에 없었던 이유는 수도 서울의 인접지였기 때문이었다. 어쨌든 인천이 정식 개항이 이뤄지기 전 해인 1882년에는 일본영사관을 짓기 위해 모여든 일본 기술자들과 한미수호조약 체결에 따라 미국인들이 얼마간 살고 있었다.

개미처럼 인천에 몰려든 일본인들은 전 일본 지역을 통틀어 고른 입주율을 보였다. 부산과 원산에서 돈벌이 재미를 본 일부 상인들과 메이지 유신 정책 이후에 일본에서의 삶이 마뜩치 않은 저층민들이 앞을 다투어 마구잡이로 인천에 들어오게 됐는데...

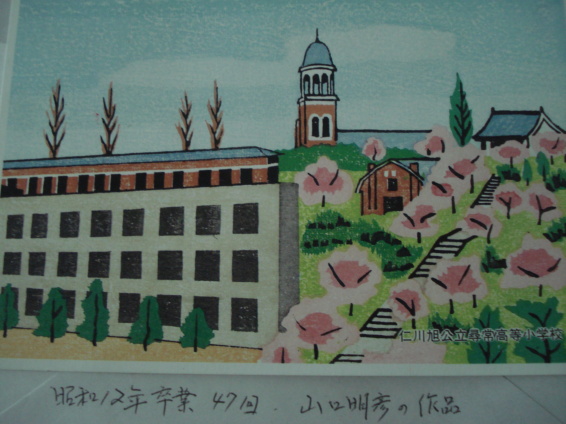

위의 엽서 그림 오른 쪽 윗부분에 절의 모습을 그려놓은 것이 동본원사라는 절인데, 스님들은 의기양양하고 문란한 인본인들과 그 자녀들에게 처음으로 공부를 가르치게 된 곳이 정면의 하얀 건물, 즉 심상소학교이다. 동본원사와 학교 사이에 있는 빨간 벽돌 건물은 체육관, 둔덕의 정상에는 1889년에 세워진 프랑스 파리 외방전교회 소속의 답동성당이 자리잡은 모습이다. 현재의 신흥초등학교의 이력은 이러했다.

나의 정체성과 그 이면의 모습 속에는 어떠한 이유를 불문하고 일본인이 세운 학교의 후신으로서 그림자가 비교적 넓게 드리워져 있는 것이다. 이 건 자랑도 아니고, 자존심의 상처도 아니었다. 슬픈 과거, 비겁과 함께 용서가 안되는 민족사적인 사건인 일제 강제병합은 당대의 현실이었음을 부인하지 못할 뿐이다. 문제는 해결 방식과 현재의 인식을 어떻게 보지 하느냐였다. 부끄럽게도 과거 해방 당시에 '반민특위' 즉 반민족행위자특별처벌위원회가 물렁물렁하게 당시의 상황을 구렁이로 비유되는 처리 방식을 택했고 대다수 민중들은 처절한 주림의 현실과의 갈등 속에서 강 건너 불 보듯했던 유약함이 있었다. 칼이냐 빵이냐 선택적 문제였고, 우리는 빵을 선택했을 따름이었다. 물론 5.16 군사 군데타로 그 명맥마저도 부식 되어 칼날의 기치를 잃게 되었지만 말이다.

가토시로, 시라네, 야마다...이 들은 오늘도 재인 일본향우회라는 이름으로 신흥초등학교를 방문한다. 만감이 교차되는 순간이다. 역사의 불문율이 감지된다. 멀리보면 동문이고 표피적으로는 이적관계에 따른 소름끼치는 관계가 아닐 수 없다. 현재를 어떻게 이해해야 하는가 곰곰히 수를 헤아려본다. 다시 처음부터, 원점으로 돌아가 밑 그림을 그려본다. 역사의 거울을 퐁퐁으로 깨끗하게 닦아내어 현재를 과거를 미래를 투영해본다. 결론이다. 잘 살아야겠다. 떳떳하게 당당하게, 남에게 상처주지 말고 설령 상처를 냈다면 진심으로 보듬어 반성하면서 주변을 똑똑히 바라보는 혜안을 가지는 수 밖에 없다. 주체적으로 말이다.

저 멀리 답동성당 또한 필자에게 있어서 피치못할 인연의 줄기가 닿은 곳. 어머니가 새벽 미사드리러 가는 도중 진통을 하는 중에 주교관 잔디밭에서 머리가 빼꼼스레 나왔었다는 이야기를 오래전에 전해들었다. 아울러 어두웠던 군사 독재시절에 대학생회의 꼭두쇠로써 인생의 제2의 탄생마저도 그 곳에서 겪었던

청년시절이 아삼아삼 떠오른다.

1937년 47회 졸업생 야마구치가 그린 그림 엽서를 보면서 이런저런 생각이 대쪽 터지듯 펑펑 쏟아져나온다. 벚꽃 피는 계절이었을까? 가슴팍이 따끔거린다